北京市專精特新企業發展情況報告

近年來,北京市在專精特新企業的認定和培育工作方面取得了顯著成果,形成了一個穩定發展的格局。這些企業具有很高的創新性、成長性以及對經濟的貢獻。本報告主要從北京市專精特新企業的認定情況入手,通過對歷年來專精特新數量、所屬行業、成長上市等維度進行統計分析,全面展示了專精特新企業的發展特征,并形成了一個綜合的畫像。

一、北京市專精特新數量情況

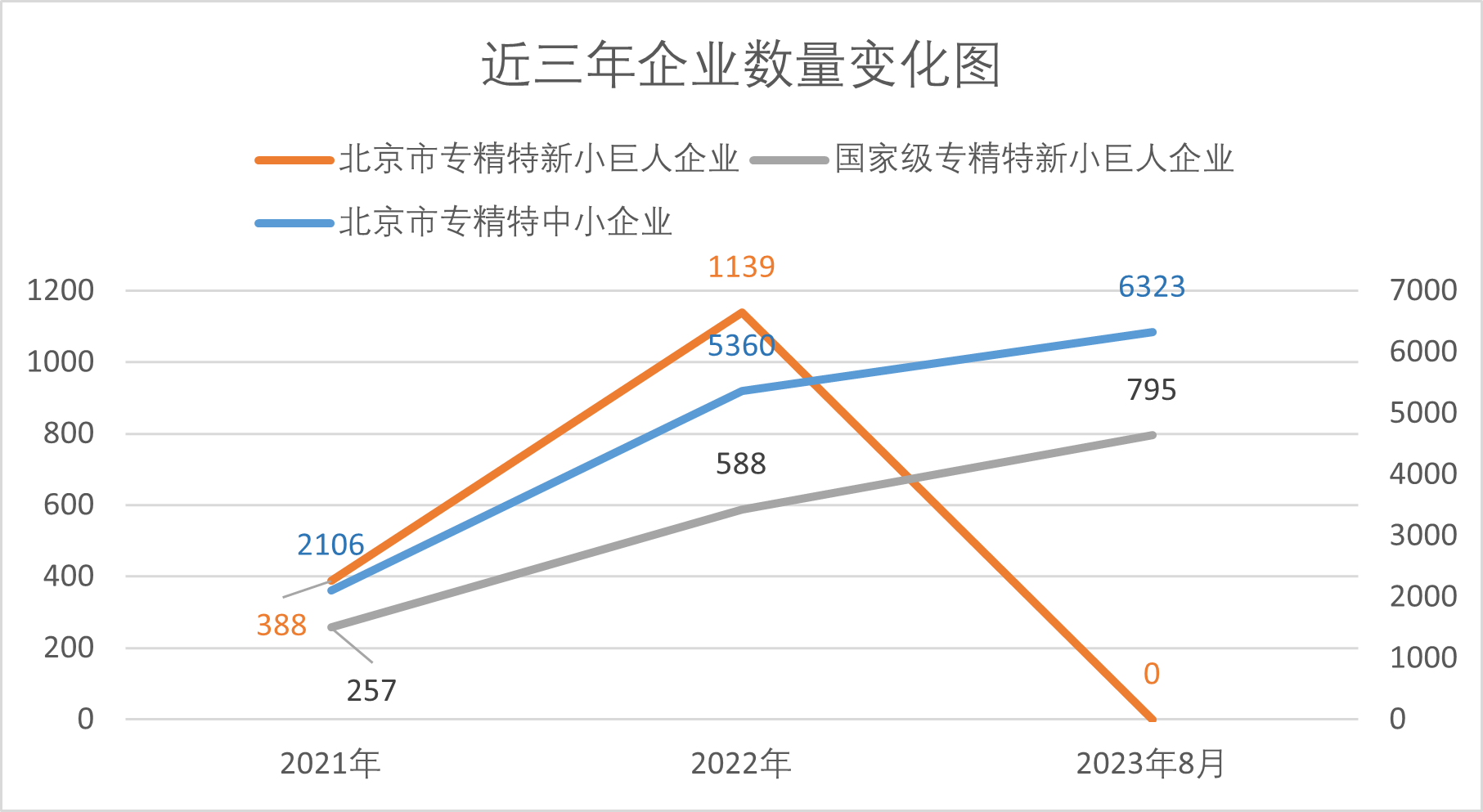

截止2023年8月,北京專精特新企業累計認定6323家,占北京市中小企業比例約為0.33%,其中上半年新增963家,增長17.97%。累計認定國家級專精特新“小巨人”企業795家,占北京市專精特新企業的12.6%,2023年新增專精特新小巨人企業207家,增長35%。2023年北京市專精特新小巨人企業數量為0的原因為2022年工信部出臺《優質中小企業管理辦法》,辦法中取消了各省市級專精特新小巨人資質認定,改為創新型中小企業-專精特新中小企業-專精特新小巨人企業梯度培育路線。

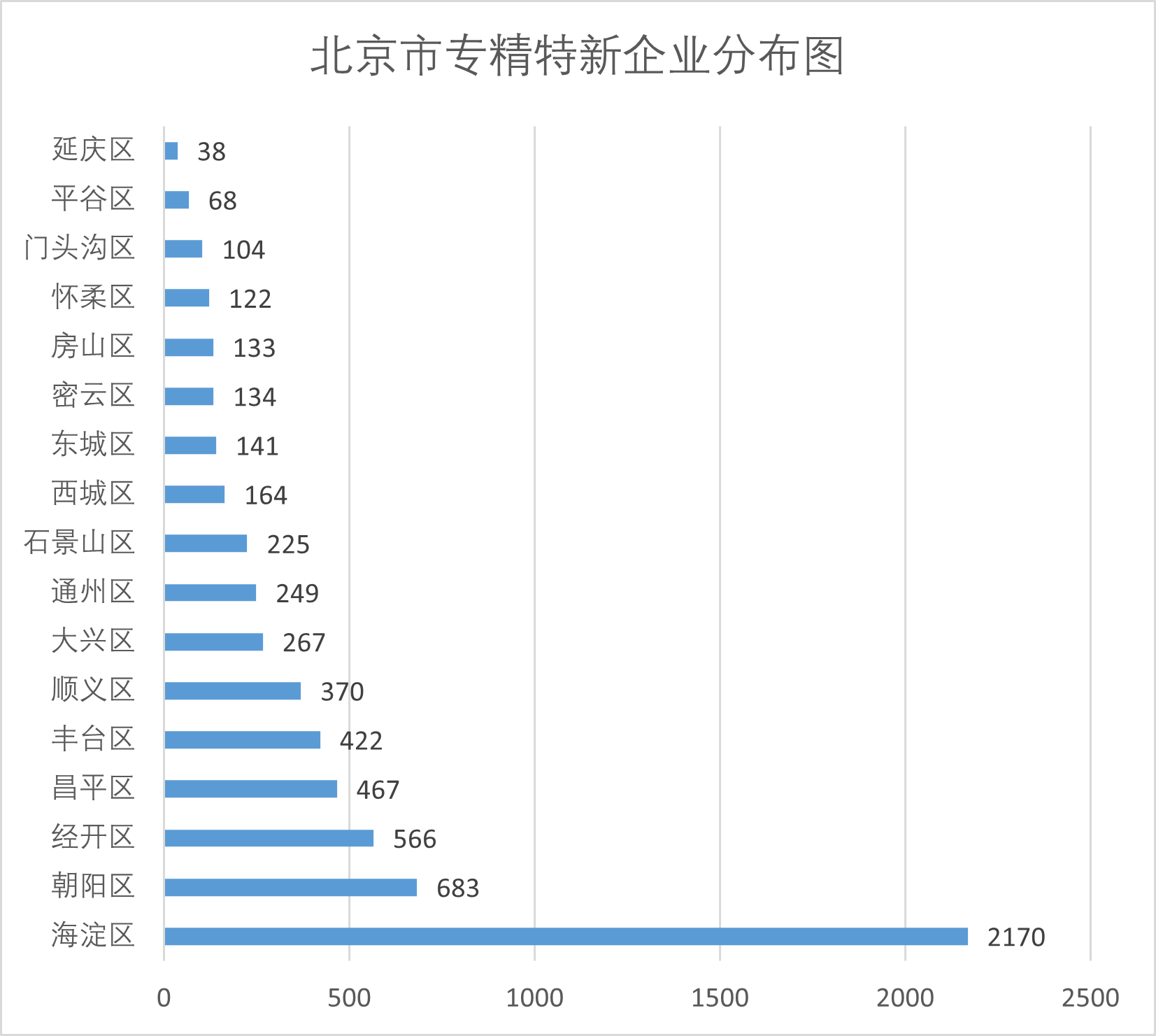

從下圖可以看到,北京市專精特新企業主要集中在海淀區、朝陽區、經開區,三個地區總計為3419家,占比高達54%。海淀區專精特新企業數量最多,占北京市總數34.3%。但是在補貼政策上來看,海淀區針對于專精特新中小企業、專精特新小巨人企業并沒有配套直接資金補助,但依賴于區域性的創業環境和市場氛圍,海淀區企業整體數量還是相對較多的。北京市郊區專精特新企業數量較少,排名最后的延慶區、平谷區數量均不超過100家,門頭溝區、懷柔區、房山區、密云區專精特新企業數量也較少。

二、北京市專精特新企業行業情況

國家出臺各類政策重點支持高精尖產品,包含《中國制造2025》十大重點領域,并著力突破工業“四基”發展瓶頸,“補短板”“鍛長板”“填空”產品。(“四基”:核心基礎零部件(元器件)、關鍵基礎材料、先進基礎工藝和產業技術基礎),北京市擴大范圍重點支持高精尖產業(國際引領支柱產業:新一代信息技術和醫藥健康;特色優勢產業:集成電路、智能網聯汽車、智能制造與裝備、綠色能源與節能環保等;未來前沿產業:光電子、前沿新材料、量子信息等)。

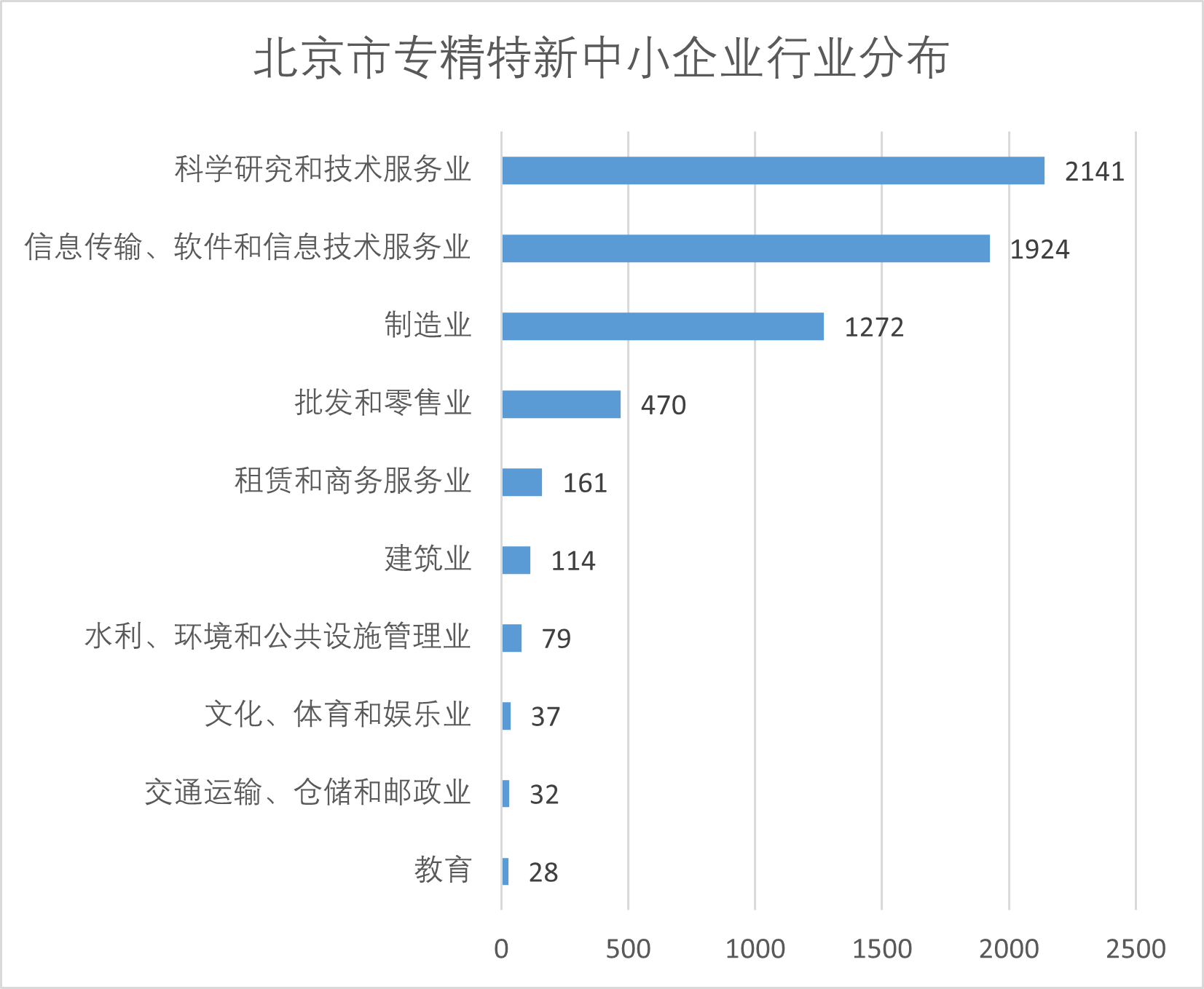

下面根據目前北京市專精特新企業前十行業分布圖可以看出來,科學研究和技術服務業占比最高,共計2141家企業,信息傳輸、軟件和信息服務業緊隨其后,共計1924家。制造業排名第三,為1272家。均屬于政策重點支持領域范圍內,體現出國家對于創新發展,制造強國的決心。

三、專精特新企業上市情況

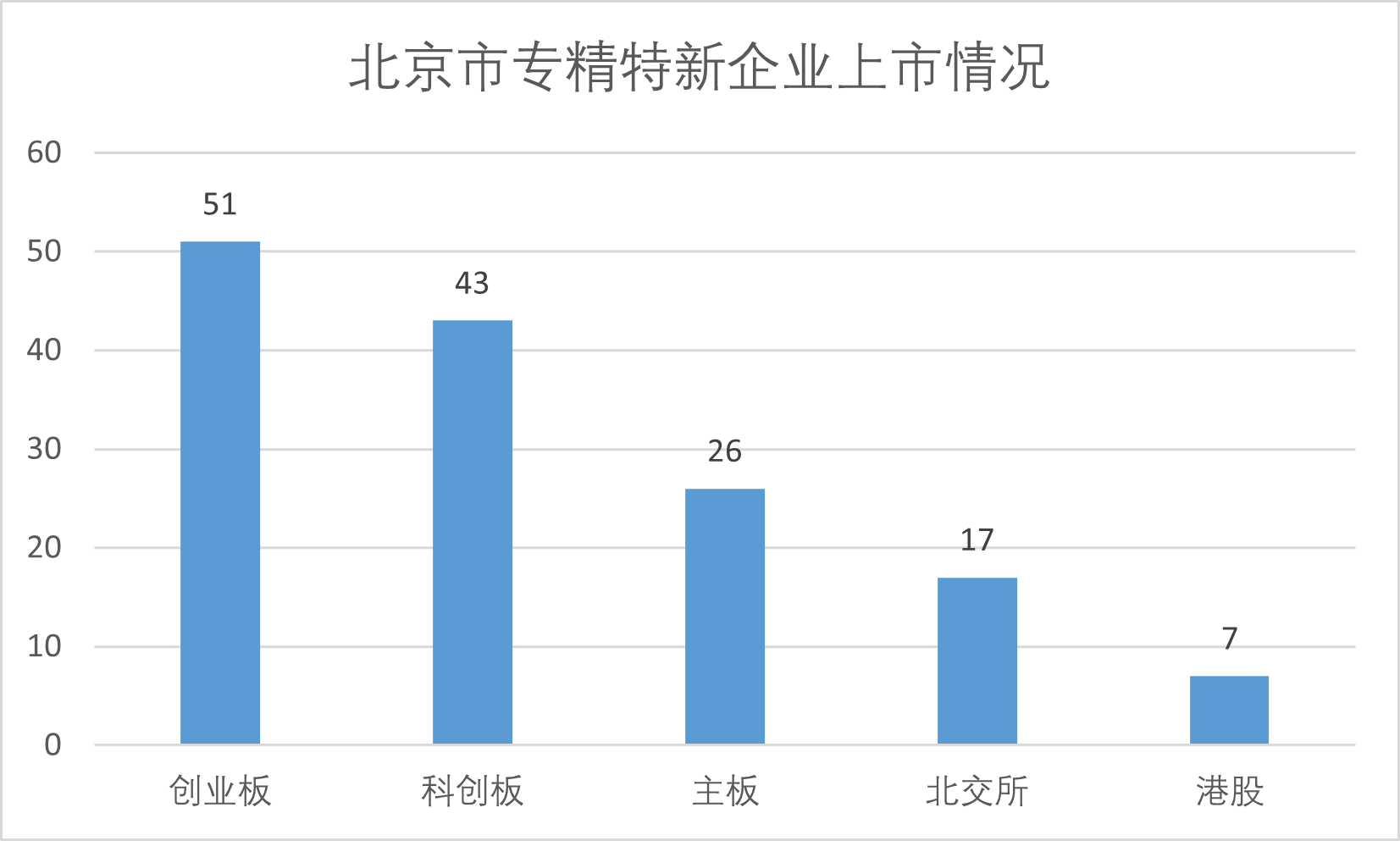

截至2023年6月底,北京上市企業共462家,其中專精特新企業140家(環比上漲1.45%),占北京市上市企業的30.30%,占專精特新比例為2.21%。截止到8月,專精特新上市企業又上升至144家,其中創業板51家,占比35.4%,科創板43家,占比29.9%,主板26家,占比18.1%,北交所上市17家,占比11.8%,港股7家,占比4.8%。

通過相關報道了解到,截止今年6月份海淀區上市的專精特新企業最多,達53家(增加1家),占比37.86%,經濟技術開發區17家,昌平區16家,朝陽區為15家。從產業分布看,上市專精特新企業集中在新一代信息技術產業(52家,增加1家)、軟件和信息技術服務業產業(36家,增加1家)、人工智能產業(31家,增加1家),與上月一致。截至2023年6月底,上市的專精特新企業市值總額達11067.78億元,企業平均市值為79.06億元/家。

8月24日,北京專精特新專板正式開板,首批50余家企業登陸。北京專精特新專板由北京市經濟和信息化局牽頭,北京證監局、北京市地方金融監督管理局等單位共同指導建立。北京專精特新”板將于8月24日正式開板,首批50余家企業登陸。

北京專板將突出加強與北交所的合作對接,有針對性地支持中小企業優先在家門口的交易所掛牌上市。這一平臺將發揮專板上市“蓄水池”作用,全力支持北交所實現高質量擴容,加快探索掛牌綠色通道、公示審查“白名單”等制度率先在北京落地。

專精特新企業擁有一支高素質、高技術水平的員工隊伍,他們在各自領域內具備豐富的經驗和深厚的專業知識。這些人才的加入為企業的創新提供了強有力的支持,推動了企業的發展。

除此之外,技術創新是這些企業的核心競爭力。它們擁有先進的科技設備和研發團隊,不斷推出具有自主知識產權的新產品和新技術。這些創新不僅滿足了市場需求,還在一定程度上引領了行業發展方向。最后,這些專精特新企業在成長過程中往往選擇走向上市,通過資本市場的力量實現進一步的發展。這種方式不僅提高了企業的知名度和競爭力,還為企業提供了更多的資金和資源支持,助力其持續壯大。企業在稅收方面也發揮了重要作用。隨著企業規模的擴大和經濟效益的提高,它們為地方貢獻了可觀的稅收收入,為北京市的經濟發展做出了積極貢獻。